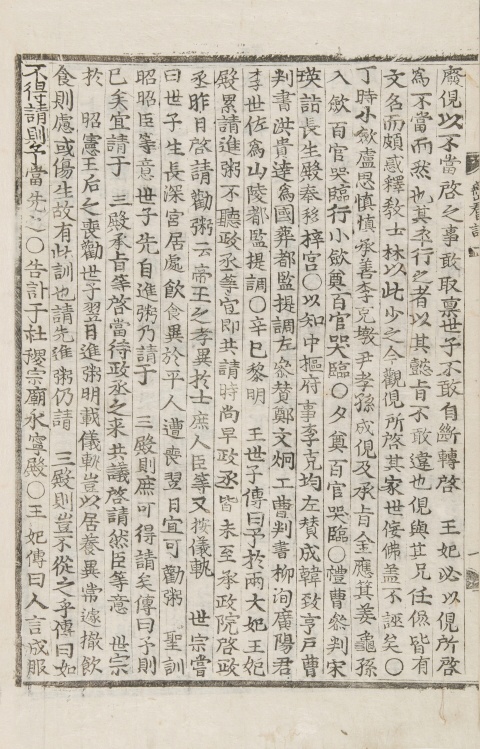

조선왕조실록을 한 줄 한 줄 꼼꼼하고 들여다보는 시리즈입니다. 실록 번역본을 더 쉽게 풀어 쓰고, 배경 정보를 추가해서 '이야기처럼 술술 읽히는 실록'을 만들어보려 합니다. 오늘은 연산군 즉위년 12월 26일의 기록을 쉽게 해석하고, 이날 하루동안 있었던 일을 정리해봅니다.

1. Day2 - 연산군 즉위 초기, 국상 속에서 드러난 갈등

1494년 12월 26일, 조선 왕실에서는 성종의 장례 절차가 계속 진행되는 가운데 다양한 논쟁이 벌어졌습니다. 연산군(당시 왕세자)은 효도를 다하려 했지만, 유교 예법과 충돌하는 모습을 보였습니다. 예법과 전통을 지키려는 신하들의 모습도 보입니다. 또한, 국상 기간 동안 불교 의례를 지낼지 여부를 두고 왕과 신하들 간의 갈등이 드러납니다.

2. 실록 내용 쉽게 읽기

🖌 연산군과 왕실의 식사 문제 – 효도와 예법의 충돌

새벽 무렵, 연산군(왕세자)은 두 대비, 즉 인수대비와 왕대비에게, 왕비의 거처에서 식사를 하시도록 여러 번 요청했으나 거절당했습니다. 이에 세자는 대신들에게 같이 요청해달라고 했지만, 아직 정승들이 출근하지 않은 상황이었습니다.

이때, 승정원(왕의 명령을 전달하는 기관)에서 세자에게 다음과 같이 조언했습니다 :

“세종 대왕 시절, 왕세자는 깊은 궁중에서 생활하며 일반인과 다른 식사를 해왔기 때문에, 국왕의 장례 이튿날에는 죽(미음)을 먹도록 권해야 한다는 교훈이 있었습니다.”

따라서, 세자가 먼저 죽을 드시고 난 후 대비들에게 다시 요청하는 것이 좋겠다고 조언했습니다. 그러나 연산군은 이를 거절하고, 대신들에게 다시 요청하도록 했습니다. 이에 신하들이 다시 권유했습니다.

신하들 : "세종 대왕이 남긴 교훈은 왕세자의 건강을 고려한 것이므로, 세자께서 먼저 식사하시고 요청하면 듣지 않을 이유가 없을 것입니다."

연산군 : "청하여 듣지 않으시면 내가 먼저 먹겠다"

결국, 연산군은 식사를 하기로 결정했습니다.

| 💡 추가정보 * 왕세자의 효심 vs 유교 예법 충돌 : 연산군은 효도를 하고 싶었지만, 장례 기간에 식사를 강요하는 것은 예법과 충돌하는 것이었습니다. 결국 연산군은 신하들의 논리를 따르는 모습을 보입니다. * 승정원의 역할 : 세종대왕의 예를 들어 조언하며 행동을 유도합니다. 군주를 설득하고 군주의 행동을 결정하는 데 있어, 역사적 선례가 중요한 역할을 했음을 알 수 있습니다. |

🖌 국상 기간 장례 일정 조정 논란 - 유교 전통과 세속적 관습의 충돌

왕비인 인수대비는 “사람들이 '상복을 입는 날이 세자에게 해롭다'고 하는데, 날짜를 조정할 수 있을까?”라고 묻자, 빈전 도감(장례를 담당하는 기관)의 책임자 이극돈이 다음과 같이 답했습니다.

- 장례 일정은 유교 예법(예문, 禮文)을 따라야 하며, 개인적인 길흉(좋고 나쁨)에 따라 날짜를 바꿀 수 없다.

- 중국에서는 황제는 7개월, 제후(왕족)는 5개월 후에 장사를 지내며 이를 어긴 적이 없다.

- 조선의 선대 왕들도 길흉을 따지지 않고 예법에 따라 국상을 치렀으므로, 그 예법을 준수해야 한다.

이에 왕비는 "내가 예법을 아는 것은 아니지만, 세속의 의견을 들었을 뿐이다. 너희가 말한 대로 하겠다."라고 결정했습니다.

| 💡 추가정보 : * 국상은 개인의 운세에 따라 조정할 수 없는 엄격한 의례였다는 사실을 보여줍니다. * 이극돈은 유교 경전과 역사적 선례를 근거로 논리적인 대응을 합니다. 왕실이 예법을 따르도록 유도할 때 신하들이 어떤 논리를 썼는지를 엿보게 하는 대목입니다. * 왕비의 태도 변화 : 처음엔 세속적 의견을 고려했지만, 신하들의 논리를 듣고 결정을 번복하고 있습니다. |

🖌 신하 유자광의 장례복 논쟁 – 개인 상복 vs 임금의 상복

전직 무령군(武靈君) 유자광(柳子光)이 국왕의 상복을 입겠다고 아뢰었습니다. 그는 어머니의 장례를 치르고 있었으나, 동시에 성종의 국상에도 참여해야 하는 상황이었습니다.

공자의 예경(禮經)에 따르면, 신하가 임금의 국상에 참여할 경우 개인적인 상복을 벗고 국왕의 상복을 입어야 한다고 기록되어 있었습니다.

하지만 조선의 법전인 《대전(大典)》에서는, 남의 자식으로서 부모의 장례를 치르고 있는 신하는 상복을 따로 갈아입지 않는다고 되어 있었습니다.

이에 대해 신하들은 의견이 나뉘었습니다.

노사신: "유자광이 말한 대로 옛 예법(즉, 공자의 예경)을 따르는 것이 좋겠습니다."

신승선: "유자광의 마음은 이해하지만, 지금 시대에는 실용적으로 맞지 않는 부분이 있습니다. 그러나 그의 뜻이 충성심에서 나온 것이니 따르게 합시다."

이 사안에 대한 예조(禮曹)의 공식 입장은 다음과 같았습니다:

- 유자광이 고대 중국의 예법을 따르려 하지만, 시대가 변했고 상황이 다르니 주나라의 방식을 그대로 적용할 필요는 없다.

- 부모 장례를 치른 지 얼마 안 된 사람이 궁중에 사모(紗帽, 관모)와 망건(網巾, 머리띠)를 쓰고 나타나면 사람들에게 부자연스럽게 보일 것이다.

- 만약 이번에 예외를 허용하면 이후 다른 사례에서도 문제가 될 것이므로, 유자광의 요청을 받아들이지 않기로 한다.

| 💡 추가정보 : * 유자광의 딜레마 : 사모와 망건이란, 관리가 관복을 입을 때 쓰는 모자와 머리띠입니다. 국상을 치를 때, 관리들은 흰 사모와 망건을 써야 했지요. 반면, 일반적인 부모상에서는 삼베로 된 상복을 입고, 사모와 망건을 쓰지 않는 게 원칙이었습니다. 모친상을 치렀던 유자광의 경우, 사모와 망건을 쓰는 문제는 단순한 것이 아니었습니다. 어머니의 상복을 벗고 사모 망건을 쓰면 (고대 유교 경전의 예법), 부모보다 국왕이 우선이라는 뜻이고, 개인 상복을 고수하면(조선의 관례) 왕보다 부모를 더 우선시하는 셈이 되니 곤란한 상황이 되었던 것입니다. * 예조의 실용적 판단 : 유교 경전이 아니라 조선 관례의 손을 들어줌으로써, 실용성을 중시하는 조선 조정의 태도를 보여줍니다. 또한, 조선은 유교를 국가의 이념으로 삼았지만, 모든 예법을 절대적으로 따르지는 않았음을 보여줍니다. |

🖌 불교 의례 논란 – 왕실의 불교식 재(齋)를 둘러싼 갈등

국왕의 명복을 빌기 위해 불교식 수륙재(水陸齋, 수륙에서 헤매는 영혼을 위한 불교 의례)를 지낼 것인지 논란이 있었습니다.

사헌부(司憲府)와 사간원(司諫院)은 반대 의견을 냈습니다 :

"성종께서는 평소 불교를 좋아하지 않으셨으며, 조정도 유교를 국교로 삼고 있습니다."

"지금은 새로운 왕이 즉위한 시기이므로, 바른 정치로 국민들에게 신뢰를 줘야 합니다."

하지만 연산군은그 의견에 반박하며 불교식을 유지하려 했습니다.

"대행왕(성종)께서 직접 폐지하라는 유언을 남기지 않으셨다."

"조선 왕실은 조종조(祖宗朝)부터 불교 의례를 지켜왔으니, 이번에도 유지해야 한다."

이후 홍문관(弘文館)에서도 반대 의견을 제출했으나, 연산군은 끝내 불교 의례를 유지하기로 결정했습니다.

3. 정리 - 다양한 논쟁과 의사 결정

이날 하루는, 왕실 장례와 관련된 식사 예법에서부터 장례 일정 조정, 신하의 상복 착용, 불교 의례 유지 등에 관해 다양한 논쟁과 의사 결정이 이루어졌습니다.

신하들이 가만히 있지 않고 계속해서 의견을 내고 조율하는 모습이 흥미롭습니다.

다음 편에서 계속됩니다.

조선왕조실록 한 줄 한 줄 읽기 | 연산군 1년 Day3 - 불교 의례 논쟁과 신하들의 반발

'조선왕조실록을 한 줄 한 줄, 쉽고 꼼꼼하게 풀어보는 시리즈'입니다. 연산군 일기부터 시작하는데요, 오늘은 즉위년 3번째 날의 기록을 들여다봅니다. 전날부터 이어진 연산군의 식사 문제,

silloknote.tistory.com

'실록 정주행' 카테고리의 다른 글

| 조선왕조실록 한 줄 한 줄 읽기 | 연산군 2년 Day1 - 대간과의 첫 충돌, 정진 사건과 소금 논쟁 (2) | 2025.04.09 |

|---|---|

| 조선왕조실록 한 줄 한 줄 읽기 | 연산군 1년 Day5 - 연산군, 진짜 왕이 되는 날! (0) | 2025.04.09 |

| 조선왕조실록 한 줄 한 줄 읽기 | 연산군 1년 Day4 - 성종의 장례 절차와 연산군의 독단적인 결정 (0) | 2025.04.08 |

| 조선왕조실록 한 줄 한 줄 읽기 | 연산군 1년 Day3 - 불교 의례 논쟁과 신하들의 반발 (0) | 2025.04.07 |

| 조선왕조실록 한 줄 한 줄 읽기 | 연산군 1년 Day1 - 성종 국상과 연산군 즉위 초기 행보 (0) | 2025.04.05 |